動物の病気 最新情報

2012年9月16日 日曜日

ヒト化動物 名古屋 ひがしやま動物病院

ヒト化動物としての利用が可能な免疫不全ラットが京大などで開発されました。

「ヒト化動物とは」

人の細胞をある動物に移植し、細胞がその動物に組み込まれることをいいます。

今回の報告は、特殊なネズミに人の細胞(iPS細胞)を移植したところ、拒絶反応なくヒトの細胞はネズミの体内で生き続けたと結論づけられています。

このラットの開発により

・ヒトの細胞を使用して実験が可能である

・がん研究、幹細胞研究、移植研究、創薬研究などに幅広く利用されるモデル動物になることが期待される

・従来の研究はヌードマウス(免疫不全マウス)が主に使用されてきたが、約10倍大型のネズミ:ラットを使用することで研究がし

やす

などがあげられます。

しかしながら、クローンのような倫理的な問題も出てくるかもしれません。

京大など、ヒト化動物としての利用も可能な「重症免疫不全ラット」を作製

http://news.mynavi.jp/news/2012/09/14/127/

「ヒト化動物とは」

人の細胞をある動物に移植し、細胞がその動物に組み込まれることをいいます。

今回の報告は、特殊なネズミに人の細胞(iPS細胞)を移植したところ、拒絶反応なくヒトの細胞はネズミの体内で生き続けたと結論づけられています。

このラットの開発により

・ヒトの細胞を使用して実験が可能である

・がん研究、幹細胞研究、移植研究、創薬研究などに幅広く利用されるモデル動物になることが期待される

・従来の研究はヌードマウス(免疫不全マウス)が主に使用されてきたが、約10倍大型のネズミ:ラットを使用することで研究がし

やす

などがあげられます。

しかしながら、クローンのような倫理的な問題も出てくるかもしれません。

京大など、ヒト化動物としての利用も可能な「重症免疫不全ラット」を作製

http://news.mynavi.jp/news/2012/09/14/127/

投稿者 ひがしやま動物病院 | 記事URL

2012年9月15日 土曜日

最新のがん治療法の研究(人医) 名古屋 ひがしやま動物病院

抗がん治療のひとつとして、リンパ球活性化療法など免疫力を増強させて、がんを抑制するという方法があります。

生体にはもともとがんを抑えるような免疫力があり、それを増強させて治療するという方法です。

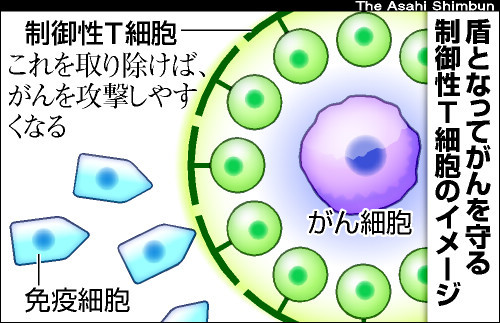

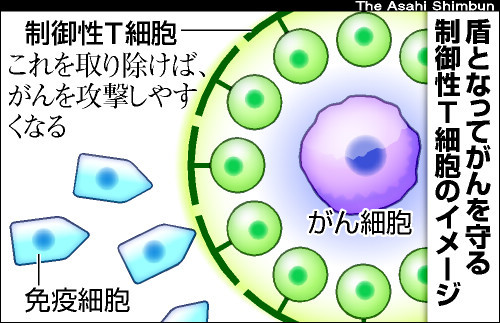

今回の報告はその免疫力を弱める免疫細胞(制御性T細胞 免疫寛容に関与)が癌の周囲に集まってくるという報告から制御性T細胞を抑えて本来の免疫機能を取り戻すという方法です。

「押してもだめなら引いてみな」という発想からこの方法は生まれたのかもしれません。

生体内では抗がん治療のみではなく、さまざまな増殖因子と抑制因子がバランスをとって健康が維持されています。

この記事の注目すべき点は東大・阪大・名古屋市立大などで臨床試験が来年の1月に始まる予定で、研究が最終段階まで来ているということです。

少しでもがん患者さんの助けになることを期待しています。

また、臓器移植の拒絶反応を防ぐことにも応用されています。

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei15/menneki/sakaguchi.pdf

そして、動物の治療に応用される日が来るかもしれません。

がん守る細胞、取り除く療法治験 東大・阪大など計画

がんの防御役となっている細胞を取り除いて攻撃しやすくする新タイプの免疫療法を、東京大や大阪大、名古屋市立大などが初の臨床試験(治験)として来年1月にも始める。進行性の肺がんや食道がんなど、いまは治療が難しいがんに挑めるようにする目的だ。

病原体から体を守る免疫は、異物であるがんも攻撃する。がん治療で研究されている免疫療法は、免疫の「矛」の力を高めてがんを攻撃するのが基本。ただ、現状ではすべての患者に効果があるわけではない。

最近の研究で、がんの周囲には免疫にブレーキをかける「制御性T細胞」と呼ばれる細胞が集まり、「盾」となって攻撃のじゃまをしていることが分かってきた。盾をなくせば、免疫本来の力が発揮しやすくなると考えられる。がん細胞の種類によっては、除去で広がりを抑えられたとするマウスの実験結果もある。

(2012年9月14日朝日新聞より引用)

生体にはもともとがんを抑えるような免疫力があり、それを増強させて治療するという方法です。

今回の報告はその免疫力を弱める免疫細胞(制御性T細胞 免疫寛容に関与)が癌の周囲に集まってくるという報告から制御性T細胞を抑えて本来の免疫機能を取り戻すという方法です。

「押してもだめなら引いてみな」という発想からこの方法は生まれたのかもしれません。

生体内では抗がん治療のみではなく、さまざまな増殖因子と抑制因子がバランスをとって健康が維持されています。

この記事の注目すべき点は東大・阪大・名古屋市立大などで臨床試験が来年の1月に始まる予定で、研究が最終段階まで来ているということです。

少しでもがん患者さんの助けになることを期待しています。

また、臓器移植の拒絶反応を防ぐことにも応用されています。

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei15/menneki/sakaguchi.pdf

そして、動物の治療に応用される日が来るかもしれません。

がん守る細胞、取り除く療法治験 東大・阪大など計画

がんの防御役となっている細胞を取り除いて攻撃しやすくする新タイプの免疫療法を、東京大や大阪大、名古屋市立大などが初の臨床試験(治験)として来年1月にも始める。進行性の肺がんや食道がんなど、いまは治療が難しいがんに挑めるようにする目的だ。

病原体から体を守る免疫は、異物であるがんも攻撃する。がん治療で研究されている免疫療法は、免疫の「矛」の力を高めてがんを攻撃するのが基本。ただ、現状ではすべての患者に効果があるわけではない。

最近の研究で、がんの周囲には免疫にブレーキをかける「制御性T細胞」と呼ばれる細胞が集まり、「盾」となって攻撃のじゃまをしていることが分かってきた。盾をなくせば、免疫本来の力が発揮しやすくなると考えられる。がん細胞の種類によっては、除去で広がりを抑えられたとするマウスの実験結果もある。

(2012年9月14日朝日新聞より引用)

投稿者 ひがしやま動物病院 | 記事URL