動物の病気 最新情報

2013年1月20日 日曜日

犬の白血病に対する新しい治療の可能性 名古屋 千種区 ひがしやま動物病院

〜犬の慢性白血病におけるBCR-ABL translocation〜

Janice A, Vet Cli Patho 2010

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21143615

犬の急性白血病(ALL)に対する治療の反応は現在のところ残念ながらあまり期待できません。人において、治療効果が期待でき、副作用が少ない新しい治療が開始されています。人では、染色体異常(フィラデルフィア染色体異常:Ph陽性)がある白血病の場合、イマチニブという抗がん剤の併用療法が検討されています。

以下、独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターより一部抜粋

http://ganjoho.jp/public/cancer/data/ALL.html

わが国の白血病治療研究グループ「JALSG(Japan Adult Leukemia Study Group)」が治療成績の向上を目指して、さらに調査を行っています。まだ治療を行っていないPh陽性ALLを対象にした、イマチニブ併用化学療法の有効性と安全性を検証する臨床試験です(JALSG Ph+ALL202試験)。この試験の中間解析の結果では、血液学的寛解率は96%で、以前JALSGで行われたJALSG ALL93試験の51%を大きく上回りました。

Ph陽性ALLでは、9番染色体と22番染色体の転座の結果、bcr-abl融合遺伝子が構成され、ablチロシンキナーゼが恒常的に活性化されます。イマチニブはこの部分に作用して、チロシンのリン酸化を阻害することで細胞が増殖し続ける流れを止め、効力を発揮する薬剤です。

今回の論文は犬の慢性白血病において、イマチニブのターゲットとなるbcr-abl遺伝子の発現を報告しています。よって、人と同様に犬の急性白血病でもbcr-ablの発現があればイマチニブによる治療が有効かもしれません。

この記事を書いている間に新しい報告を見つけました。

犬の急性白血病におけるBCR-ABLの報告です。

Acute myeloblastic leukemia with associated BCR-ABL translocation in a dog.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22747755

研究が発展することを期待しています。

投稿者 ひがしやま動物病院 | 記事URL

2013年1月 6日 日曜日

膝蓋骨脱臼 American College of Veterinary Surgeons 名古屋 ひがしやま動物病院

方法論としてまだ要検討ということなのでしょうか。個人的にはいい方法だと思います。いまのところ数が少ないですが、予後も悪くありません。しかしながら、個人的には縫合糸の耐久性や縫合糸の締め付け度合いによるROMの問題など、長期予後の結果を検討する必要があると思います。

http://www.acvs.org/animalowners/healthconditions/smallanimaltopics/medialpatellarluxations/

投稿者 ひがしやま動物病院 | 記事URL

2013年1月 6日 日曜日

動物のがん治療推進に対する新しいアプローチ 名古屋 ひがしやま動物病院

http://europepmc.org/articles/PMC2174910/reload=0;jsessionid=JjrWvHPGfrJd7nlvfNp2.12

犬の遺伝子配列は2005年に公開されました。犬の遺伝子配列は人のそれと類似しています。

今回の報告は人と犬のがん治療に関する研究成果を共有することで(人への還元が主体?)、がん治療の推進を目的とした戦略の概要です。犬において新薬などの新しいがん治療の臨床試験が実施されています。注目すべきは14の獣医教育機関で構成されるComparative Oncology Trials Consortium (COTC)がアメリカ国立がん研究所をトップに組織されている点です。今後、人と犬のがん治療の発展に関する重要な報告が期待されます。

投稿者 ひがしやま動物病院 | 記事URL

2012年9月16日 日曜日

ヒト化動物 名古屋 ひがしやま動物病院

「ヒト化動物とは」

人の細胞をある動物に移植し、細胞がその動物に組み込まれることをいいます。

今回の報告は、特殊なネズミに人の細胞(iPS細胞)を移植したところ、拒絶反応なくヒトの細胞はネズミの体内で生き続けたと結論づけられています。

このラットの開発により

・ヒトの細胞を使用して実験が可能である

・がん研究、幹細胞研究、移植研究、創薬研究などに幅広く利用されるモデル動物になることが期待される

・従来の研究はヌードマウス(免疫不全マウス)が主に使用されてきたが、約10倍大型のネズミ:ラットを使用することで研究がし

やす

などがあげられます。

しかしながら、クローンのような倫理的な問題も出てくるかもしれません。

京大など、ヒト化動物としての利用も可能な「重症免疫不全ラット」を作製

http://news.mynavi.jp/news/2012/09/14/127/

投稿者 ひがしやま動物病院 | 記事URL

2012年9月15日 土曜日

最新のがん治療法の研究(人医) 名古屋 ひがしやま動物病院

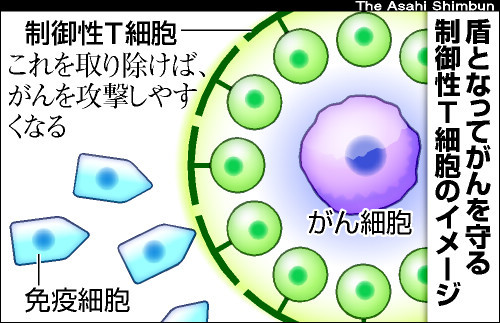

生体にはもともとがんを抑えるような免疫力があり、それを増強させて治療するという方法です。

今回の報告はその免疫力を弱める免疫細胞(制御性T細胞 免疫寛容に関与)が癌の周囲に集まってくるという報告から制御性T細胞を抑えて本来の免疫機能を取り戻すという方法です。

「押してもだめなら引いてみな」という発想からこの方法は生まれたのかもしれません。

生体内では抗がん治療のみではなく、さまざまな増殖因子と抑制因子がバランスをとって健康が維持されています。

この記事の注目すべき点は東大・阪大・名古屋市立大などで臨床試験が来年の1月に始まる予定で、研究が最終段階まで来ているということです。

少しでもがん患者さんの助けになることを期待しています。

また、臓器移植の拒絶反応を防ぐことにも応用されています。

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/sh_heisei15/menneki/sakaguchi.pdf

そして、動物の治療に応用される日が来るかもしれません。

がん守る細胞、取り除く療法治験 東大・阪大など計画

がんの防御役となっている細胞を取り除いて攻撃しやすくする新タイプの免疫療法を、東京大や大阪大、名古屋市立大などが初の臨床試験(治験)として来年1月にも始める。進行性の肺がんや食道がんなど、いまは治療が難しいがんに挑めるようにする目的だ。

病原体から体を守る免疫は、異物であるがんも攻撃する。がん治療で研究されている免疫療法は、免疫の「矛」の力を高めてがんを攻撃するのが基本。ただ、現状ではすべての患者に効果があるわけではない。

最近の研究で、がんの周囲には免疫にブレーキをかける「制御性T細胞」と呼ばれる細胞が集まり、「盾」となって攻撃のじゃまをしていることが分かってきた。盾をなくせば、免疫本来の力が発揮しやすくなると考えられる。がん細胞の種類によっては、除去で広がりを抑えられたとするマウスの実験結果もある。

(2012年9月14日朝日新聞より引用)

投稿者 ひがしやま動物病院 | 記事URL